Systemmarkt

Ein zentrales Instrument für ein klimaneutrales Energiesystem

Damit Deutschland bis 2045 seine Klimaziele erreichen kann, brauchen wir schnell Weichenstellungen und Lösungen für ein klimaneutrales Energiesystem. Dazu gehört nicht nur, das Stromnetz aus- und umzubauen, sondern auch, den Strommarkt anzupassen. Das bestehende Marktdesign wird den veränderten Anforderungen an ein klimaneutrales Energiesystem immer weniger gerecht. Amprion schlägt deshalb vor, einen Systemmarkt einzuführen – ein integriertes und gleichzeitig modulares Marktdesign. Der Systemmarkt ergänzt die bestehenden Spot- und Terminmärkte und sichert die langfristige Vorhaltung der notwendigen Systembedarfe des Energiesystems.

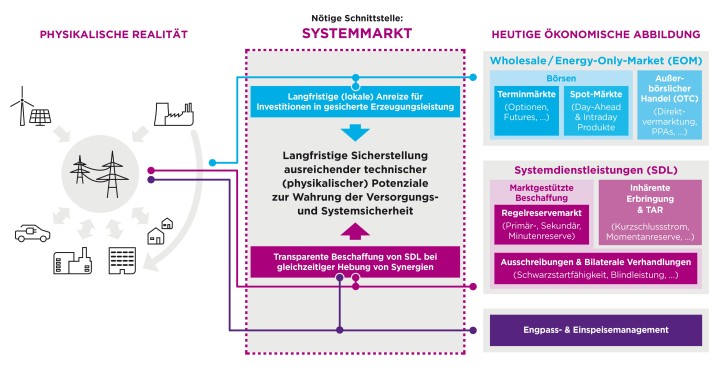

Schnittstelle zwischen Physik und Markt

Im heutigen Marktdesign gibt es nur unzureichende ökonomische Anreize für eine systemdienliche Auslegung und Standortwahl von Marktteilnehmern. Nachgelagerte Netz- und Systemkosten werden bei den Investitions- und Betriebsentscheidungen der Marktteilnehmer oftmals nicht adäquat berücksichtigt. Der Systemmarkt adressiert diese Problematik über örtlich und sachlich differenzierte Zahlungen und schafft somit systemdienliche Marktanreize. Der Systemmarkt ist dabei neutral und technologieoffen konzipiert. Er bildet quasi die Schnittstelle zwischen der physikalischen Realität aus Stromerzeugung und -verbrauch auf der einen und der heutigen, ökonomischen Abbildung des Marktes auf der anderen Seite.

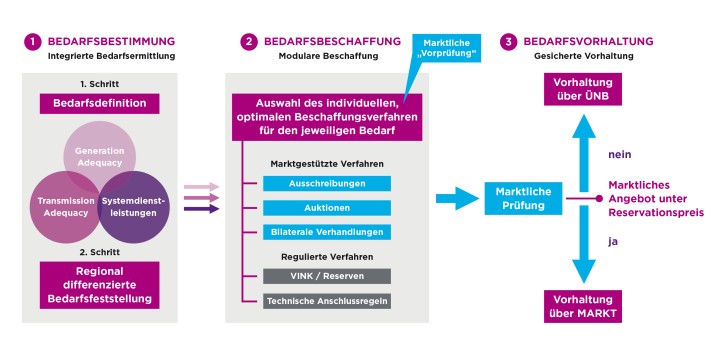

Das Konzept des Systemmarktes

Zunächst werden im Systemmarkt die Systembedarfe genau definiert, die benötigt werden, um die System- und Versorgungssicherheit zu wahren. Beispiele wären die lokal gesicherte Wirkleistung, die Bedarfe an Blindleistung und Momentanreserve. Darauf aufbauend quantifizieren die Übertragungsnetzbetreiber regelmäßig in einem konsistenten Verfahren die zukünftigen, regional differenzierten Bedarfe für jedes Modul des Systemmarkts. Beschaffungs- und Vorhaltezeiträume werden berücksichtigt. So lassen sich die volkswirtschaftlich sinnvollsten Beschaffungsverfahren für jeden individuellen Systembedarf ermitteln und durchführen.

Bei einer Investitionsentscheidung wie beispielsweise dem Bau eines Kraftwerks setzt der Systemmarkt monetäre Anreize, um

- überhaupt zu bauen,

- dort zu bauen, wo es aus Systemsicht vorteilhaft ist, und

- technisch so ausgelegt zu bauen, dass es auch weitere Systembedarfe decken kann.

So stellt der Systemmarkt sicher, dass zukünftig ausreichend Potenziale für einen sicheren Betrieb des Energiesystems an geeigneten Standorten verfügbar sind. Gleichzeitig verhindert die Einführung dieses Marktdesigns, dass volkswirtschaftlich weniger effiziente Reserven anwachsen und lenkt stattdessen Investitionen in einen zukunftssicheren Umbau des Systems.

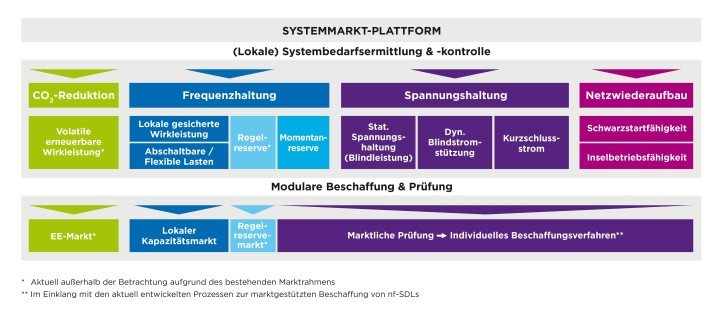

Die Systemmarkt-Plattform

Eine zentrale Online-Plattform soll das Herzstück des Systemmarkts werden. Sie integriert Bedarfsermittlung und Beschaffung und bringt alle Marktteilnehmer zusammen. Die Plattform soll möglichst viele Systembedarfe bündeln, die Beschaffung koordinieren und dadurch zu mehr Transparenz zwischen den Märkten beitragen. Ihr Ziel ist es, langfristig ausreichende Potenziale für einen stabilen und sicheren Netzbetrieb vorzuhalten.