Was der Forscher Gustav Robert Kirchhoff über Stromkreise herausfand, prägt die Netzplanung bis heute.

Was sind Strom und Widerstand?

Erinnern Sie sich an den Physikunterricht? Als es um Strom, Spannung und Widerstand ging? Strom ist die gerichtete Bewegung von elektrischen Ladungsträgern, den sogenannten Elektronen, durch einen Leiter. Spannung ist die treibende Kraft hinter dieser Bewegung. Bewegen sich Elektronen durch einen Leiter, stoßen sie mit Atomen des Leitermaterials zusammen. Dabei wird ein Teil der elektrischen Energie in Wärme umgewandelt. Eine solche Hemmung des Stromflusses nennt man Widerstand. Er hängt unter anderem vom Material des Leiters und von dessen Länge ab: Je kürzer er ist, desto weniger werden die Elektronen gehemmt und desto weniger elektrische Energie geht als Wärme verloren.

Wie verhält sich Strom an einem Netzknoten?

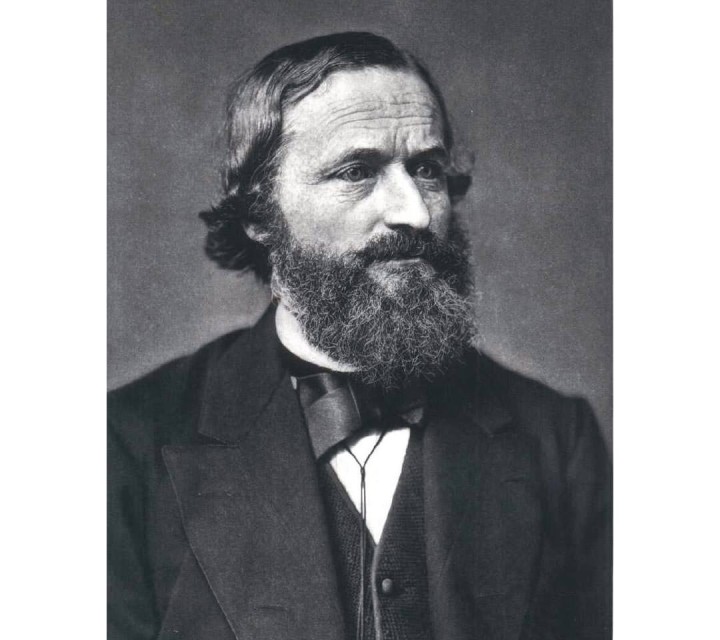

Einer der Pioniere der Elektrizitätslehre war Gustav Robert Kirchhoff. Er formulierte 1845 eine Regel, wie sich Strom an einer Verzweigung im Gleichstromnetz verhält. Fachleute sprechen von einer Parallelschaltung (s. Grafik oben). Dort teilt sich der Strom I1 auf Teilströme – hier I2 und I3 – auf. Und zwar so, wie es dem umgekehrten Verhältnis der Widerstände des jeweiligen Leiters – hier R2 und R3 – entspricht. Heißt: Wo der Widerstand geringer (R2) ist, fließt mehr Strom (I2).

Wie fließt Strom im vermaschten Stromnetz?

Auf den Punkt gebracht: Der Strom im Netz folgt dem Weg des geringsten Widerstands. Er teilt sich an Netzknoten auf – abhängig von den Widerständen der nachfolgenden Teilabschnitte. Die Kirchhoff’schen Regeln ermöglichen, diese Stromflüsse rechnerisch nachzuvollziehen. Die Verbundnetze in Deutschland und Europa werden mit Wechselstrom betrieben. Statt um Widerstände geht es dort um sogenannte Impedanzen (lat. „impedire“: „hemmen“, „hindern“). Doch die Kirchhoff’schen Regeln gelten auch hier, solange die Elemente des Stromkreises als konzentrierte Bauelemente beschrieben werden dürfen. Der Strom teilt sich entsprechend den Impedanzverhältnissen auf parallele Teilabschnitte des Netzes auf. In unserem Beispiel (s. Grafik unten) fließt der meiste Strom durch den Teilabschnitt 2.

Diese physikalischen Regeln bestimmen bis heute den Betrieb und Ausbau des Übertragungsnetzes.

Pionier der Elektrizitätslehre:

Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887)